Vertice forse massimo di un climax ascendente formatosi lungo un percorso di scrittura non solo personale ma soprattutto transgenerazionale, on land (Prufrock Spa, 2024) di Antonio Perozzi non è solo un libro, una raccolta di poesie o semplicemente – come si può leggere in quarta di copertina – un “tentativo di esaurimento del paesaggio attraverso la descrizione”, ma qualcosa di ben diverso. Questo oggetto-testuale è infatti un corpo-testo che guarda non solo a un nuovo e forse inedito metodo di fare poesia in Italia, ma anche a un superamento dello stesso strumento poetico, strabordando – nel vero senso della parola – in uno caso di studio di taglio aistetico, per i meno dotti, estetico percettivo

Punto primo. vietato l’accesso ai recensori e ai critici

Riprendendo un datato quanto attuale articolo di Flavio Pintarelli (not.neroedition.com, 2020), non possiamo innanzitutto che concordare su un fatto: questa raccolta di prose poetiche rappresenta ancora prima che una “raccolta di non-versi” uno di quei rari quanto riusciti casi di poetry & plays as theory. Certo, per i più esperti questo non sembrerà a primo acchito nulla di strano o di sorprendente, ma – come direbbe Hugo – c'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. Se dovessimo però pensare effettivamente ad altre scritture affini a questo principio, come da buon galateo del critico-recensore, ci verrebbero sicuramente in mente per esempio i testi anche di recentissimi uscita del gruppo Prosa in prosa (Le Lettere 2008; Tic, 2020), Noi (Tic, 2022) e Si (Tic, 2024) di Alessandro Broggi in primis.

Dove però qualcuno ci ha rivisto anche qualcosa da salvare, permane soprattutto – sempre in questo senso – una cultura, inteso come fare ricerca, eccessivamente tesa alla conservazione di sé stessa e che nel caso di on land non sembra, per certi e fortunati versi, più sussistere. Non me ne vogliate. Perozzi con questo libro, sulla scia di quanto già abbozzato in ultima istanza dallo stesso Broggi, pone infatti delle solide basi alla fine di un certo statuto di quella famosa “scrittura di ricerca”, guadagnando in questo senso un posizionamento quasi di avanguardia all’interno dell’avanguardia stessa, in particolar modo all’interno di quella nata sotto il segno di Giuliano Mesa. Diversi errori sono stati fatti nel tempo, alcuni lo hanno capito, altri meno. I figli del “Tiresia” sono usciti malformati, ci si è concentrati forse troppo e per troppo tempo sulle questioni meta-letterarie, in un Paese poi che da tempo ormai ha abbandonato il primo, primissimo grado della letteratura: la lettura. Si potrebbe dire anche: "A solo te la canti e te la suoni"; con tutti i recensori e gli pseudo-critici a fare da coriste di Sarabanda o in certi casi persino da veline in questo contesto desolato e depresso.

Ritornando però verso il punto della questione, c’è una frase che sono sicuro riuscirà a chiarire bene l’importanza di on land all’interno di questo discorso – cito – «sono il rapper preferito del tuo rapper preferito». Ecco, da questo punto di vista, possiamo ben dirlo: Perozzi con on land, non solo assume una traiettoria di rilancio rispetto a tutte quelle forme fin troppo forme della non-poesia, ma ne rinnova anche lo statuto ontologico, ammesso che ce ne sia mai stato uno. – Troppo severo? Forse, ma non è importante adesso. Dio ci salvi! on land, nella sua sperimentazione non solo formale – pars destruens del verso ormai scontata nel panorarma poetico-letterario quanto paradossalmente in quello del lettore casuale –, raggiunge un intelligente e importantissimo successo, vero e proprio miracolo della “ricerca”. Con on land infatti la questione della prose en prose, una volta rimisurata all’interno di un piano meramente formale, svolge una funzione puramente stilistica, velleitaria rispetto al contenuto.

Punto secondo. ce l’ho, ce l’ho, mi manca. Noi e Si vs on land

Parlavamo di Broggi, parlavamo di Noi, di Si. Sembra un buon verso, ma ora siamo davanti alla Corte d’Assise e su questo incontro/confronto – realisticamente necessario – si può e si deve reggere il dibattito sul possibile superamento avanguardistico di Perozzi.

Scendendo quanto più brevemente nell’analisi possiamo affermare che fondamentalmente sono tre i piani che qui dovranno essere messi a confronto: il primo riguarda il posizionamento dell’io autoriale, cioè la postura impressa all’interno del testo e attraverso cui l’io-lirico va quanto più in fondo al suo esperire, tradurre, sintetizzare – per dirla alla Gadamer – quella parte dell’Essere che può essere linguisticamente compreso; il secondo invece riguarda sicuramente il “come” esprimere, restituire, scrivere un incontro estatico con il mondo, un’analisi aistetica di quanto è accaduto, accade, accadrà pressappoco in quello specifico luogo – qui inteso come vertice di incontro tra un soggetto e spazio; il terzo e ultimo si concentra infine sul famoso e arcinoto Verständnishorizont, l’orizzonte di comprensione, quello cioè destinato a essere indagato dall’iolirico, in più o meno accordo con l’io-autoriale, all’interno dell’attività di registrazione, di scrittura.

Punto terzo. Point Of View

Sul primo di questi punti si basa la prima grande differenza, quella che innanzitutto rivela forse la possibilità di strutturare in futuro un nuovo metodo nell’ambito poetico, di compiere quindi un passo tanto agognato quanto decisivo per la sopravvivenza del letterato del XXI secolo. Se infatti all’interno degli ultimi testi di Broggi – andando al di là della semplicistica e formale postura dell’io – ritroviamo uno schema quasi tradizionale in cui vi è una prima persona singolare che afferma sé stessa e la sua esperienza, cercando anche di nascondersi all’interno di un tessuto enunciativo complesso – magari attraverso un effetto di voicing dato dall’uso delle doppie virgolette seppur con esiti diversi (Atzori,2025) –; contrariamente, nel testo di Perozzi giungiamo a un quasi-anonimato della prima persona. In on land, l’io c’è, è presente anche se non visibilmente, ma, come in un POV da film porno, la sua identità si mischia alla nostra di lettori e/o fruitori di certi contenuti. Qui il punto focale non è più il soggetto, esso è subordinato alla scena (Böhme, tr. it. 2010), la sua esistenza/presenza è dipesa solo dal suo prestarsi al fenomeno stesso, all’accadere di cose. L’io è quindi presente solo nella misura in cui registra tutti gli aspetti interessanti, tutti quelli che possono emozionarci (e che chiaramente emozionano lui) – come avviene appunto nei POV. – Scherzi? No, non scherziamo, nell’esempio del porno c’è più di quanto sembra. La storia mediale del porno e delle sue tecniche di ripresa rivela molto di più su l’occhio e lo spirito di quanto comunemente pensiamo. Siamo critici, tutto ciò che può aiutarci a spiegare meglio ci è utile. La pudicizia da buona etichetta demo-cristiana, lasciatela credere a qualcun altro.

Riprendendo il discorso, il cambio qui finora solo abbozzato merita sicuramente una trattazione a sé stante e ben più complessa, non ironicamente, necessariamente monografica. Questo punto si inscrive all’interno di un processo ben più ampio e che riguarda in toto l’aspetto aistetico del vivere quotidiano odierno, cioè il modo attraverso cui percepiamo lo spazio che circonda o meglio di come questo si dà, facendosi percepire e influenzandoci a livello preintenzionale. L’io di Perozzi si dimostra da questo punto di vista un io per intenderci e non intenderci alla Morton, alla Fisher e alla Griffero, un io cioè investito accidentalmente dall’esperienza della cosa stessa, da rapporti di significatività unici e quasi sempre inediti, da quell’incontro con qualcosa che semplicemente gravità emozionalmente – permeando e attraversando il corpo proprio di tutti gli enti presenti –, come di cose disposte che nella loro disposizione determinano nell’osservazione, da parte di un soggetto qualsiasi, dipendenti e specifiche affordances, quelle che Benjamin rivela nell’aura o che Böhme, più recentemente, include all’interno lo schema teoretico dell’atmosfera.

Il massimo grado di colpa (in termini di presenza dell’io) che si può attribuire quindi all’io di on land non risiede tanto nelle scelte intraprese dall’io-lirico che enuncia sé e il suo mondo, quanto piuttosto nell’ionarrante che fuori dalla narrazione ha deciso a un certo punto di trovarsi in quello spazio specifico in cui l’iolirico viene investito da determinate tonalità emotive.

Per farla breve – chiudendo così questo primo punto –, possiamo dire che invece questo processo in Broggi non avviene, almeno non del tutto. L’estatico di Noi e/o di certi componimenti di Sì non assume mai pienamente forma, rimane cioè sempre parzialmente intrappolato all’interno della necessaria finzionalità narrativa che ha generato il suo stesso io-lirico, la sua obbligata postura, eternamente presenza, tipica cioè di colui che consciamente sa di star scrivendo (nel senso più ampio del termine).

Punto quarto. 2 + 3 = la poesia si fa metodo di ricerca

Dicevamo, il secondo e terzo punto si concentrano invece sulla differenza del “come” si esperisce e si traduce quella che abbiamo capito essere, in maniera più teoreticamente traducibile, la scena di ogni sequenza/prosa poetica. Nello specifico qui si va inserire il vero punto di svolta della scuola di ricerca, della prose en prose, la questione cioè di un metodo di fare, scrivere, interpretare lo spazio, la realtà, la scrittura e il suo contesto. Attenzione! Su questo punto si può anche giocare il vero e proprio rilancio di tutto il settore poetico. E ancora, ciò che stiamo per dire è qualcosa che è stato già pienamente compreso in Francia da chi la prose en prose, in chiave contemporanea, l’ha in un certo senso creata o almeno rilanciata, Jean-Marie Gleize in primis. Non a caso Tarnac, un atto preparatorio, di recente traduzione, e on land hanno diversi punti in comune, anche all’interno forse del valore politico e sociale dell’opera. Da questo punto di vista vi basti sapere che come voci sicuramente più autorevoli della mia hanno già ben evidenziato come tutto, anche l’estetico, oggi è stato invaso dal Capitale, risultandone quindi manifestazione. In fondo, oggi quando parlo di “inquietante” parlo anche di Capitalist Realism (Fisher, 2009; 2016), indipendentemente dal rendersi didascalicamente manifesto del Capitale.

Volgendo però di nuovo il nostro discorso sulla questione del metodo, ciò che viene ancora prima degli esiti estetici della scrittura di on land è questo “come fare” su cui ora ci stiamo interrogando. Se colto bene, questo punto è fondamentale non solo per comprendere questa raccolta di prose, ma anche nella misura in cui questa stessa suggerisce alla poesia di assumere, guadagnare un valore che sconfini finalmente la scrittura intesa nella sua egemonica quanto antiquata concezione. on land, volontariamente o involontariamente, non punta infatti alla creazione di un oggetto-libro fine a se stesso come puro intrattenimento da sfogliare e leggere. Questa è autentica poesia, non-fiction. Una poesia che quindi punta, come è sempre stato anche se ce ne siamo dimenticati, assolutamente alla conoscenza di un qualcosa (was ist das), per qualcuno (dasein), dovuto da uno stato di cose (wie ist das). Ma prendere atto che ci troviamo davanti a vere e proprie analisi su tutto quell’asse relazionale che oscilla tra lo spazio e i soggetti, non ti pare esagerato? No, adesso mi spiego peggio.

Dalla sociologia all’etnografia, dall’estetica alle pianificazioni urbane, la poesia risulta, se letta con la chiave metodologica di on land, uno strumento di osservazione privilegiato e unico. Nessun’altra, o quasi, disciplina riesce infatti a tradurre a livello così estremo i rapporti di significavità che esistono e coesistono all’interno di uno spazio, sia questo intensamente abitato o meno, all’interno cioè di quella sua atmosfera specifica. Nuovamente, non me ne vogliate. La letteratura inutile, quella che non parla di niente e che serve solo a dimostrare di esistere in quanto intellettuali e maestri del linguaggio, non ci potrà salvare dalla crisi sia letteraria che politica in corso. Fate scuderia o fatevi da parte.

Ritornando al punto sul metodo, on land non casualmente fa la sua comparsa in un momento storico di crisi dal punto di vista della ricerca. Anche senza essere i più inseriti all’interno di quel cosiddetto spatial turn, concorderete – penso – tutti con me su un fatto: mai come prima d’ora abbiamo la necessità di uno sguardo che guardi alle cose assolutamente, uno che riesca a cogliere quello che le altre discipline (sociologia, etnografia, antropologia, urbanistica, ecc.) con i più disparati e fallaci metodi di ricerca non riescono più a comprendere. Il mondo è cambiato ancora una volta, abbiamo superato anche il postmodernismo avanzato. Siamo nell’ipermoderno, quello che ancora non è stato formalizzato. Eliminate tutti i paradigmi a cui ci hanno abituato finora. Noi non possiamo o, meglio, non vogliamo rimanere indietro. È sotto questa luce che on land come ogni altro componimento che parta da questa prospettiva può e deve essere letto oggi come uno strumento utile, un metodo di vera ricerca. Ci ripetiamo per i più duri di comprendonio. Stiamo entrando in una nuova era, la ricerca non è più quella sul linguaggio. Derrida è morto, Lacan si è perso. Il linguaggio è ritornato a assumere una funziona puramente stilistica, un feticcio dell’accademismo che tenta di sopravvivere con bandi di ricerca sulle digital humanities o sulla pura attività recensoria. La ricerca oggi, quella vera e autentica, risiede nello statuto conoscitivo, nella capacità cioè di un testo di rilevare, delineare, tradurre tutte quelle forze invisibili del campo (Bourdieu, 1982;1983) sul piano socio-culturale, nonché tutti quei rapporti significatività delle atmosfere che influenzano tutto, anche il nostro vivere quotidiano (Griffero, 2014).

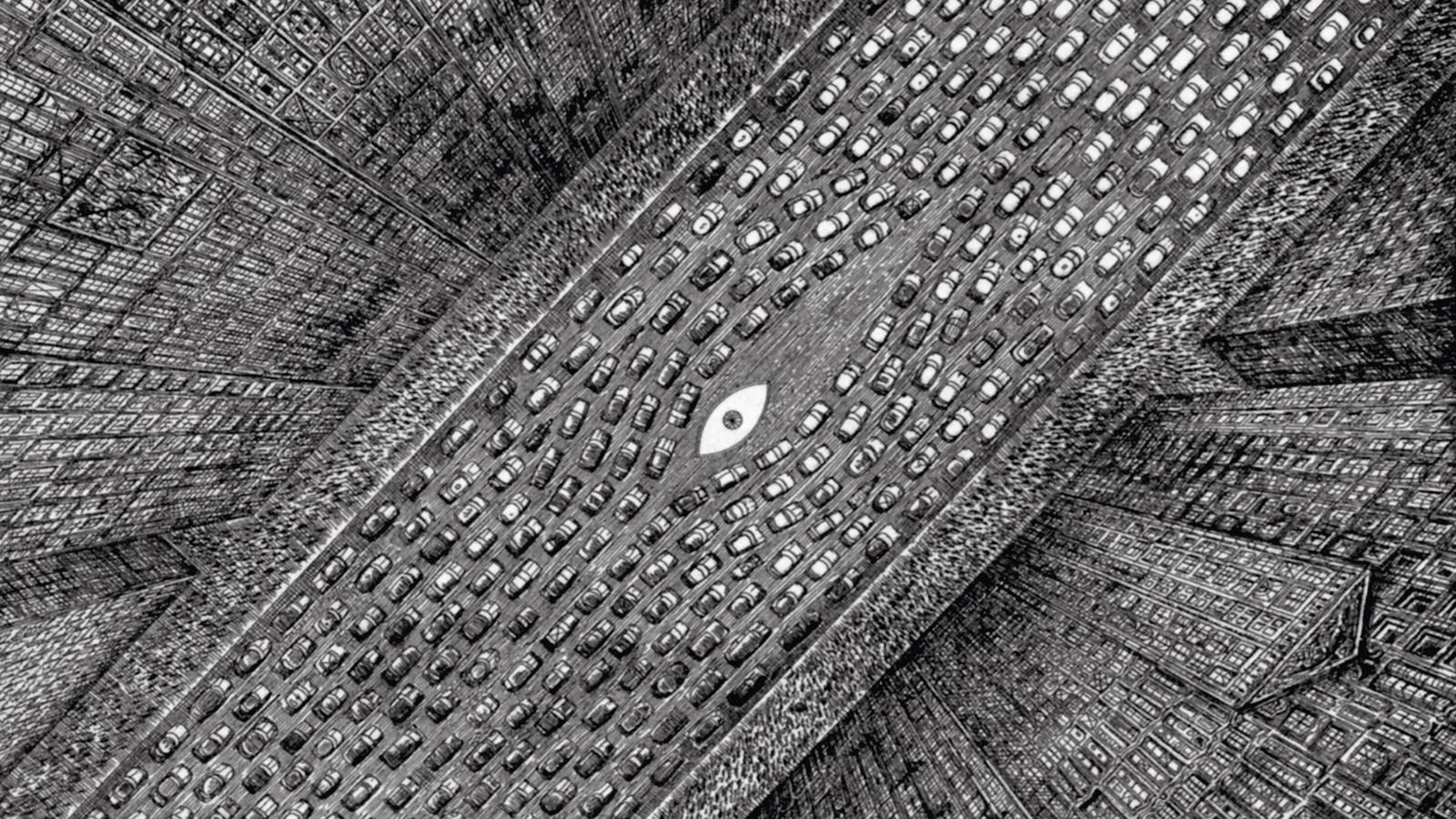

Leggiamo on land come leggiamo gli studi alla Ernesto De Martino. Leggiamo on land come leggiamo per esempio (non esaustivo) Studi sul Qui e quei pochi altri tentativi di comprendere la realtà e il mondo che ci circonda al massimo delle nostre potenzialità. Perché, similmente a quanto già accade con le famose residenze d’artista, quello che si viene a generare in on land, con scopi e esiti molto più interessanti, è uno studio preciso. Non facciamo in modo che tutto il discorso venga ridotto a una fantomatica «nuova sensibilità nei confronti del paesaggio» (Pugno, 2025), richiudendo il discorso all’interno della bolla poetica in un grande esercizio auto-elogiativo e che si auto-compatisce della sua incapacità di essere al contempo incisivo in quel mondo di noialtri, in quello dove vivono gli esseri terreni. Non me ne vogliate, qui bisogna prendere le misure del discorso. on land è una scrittura di ricerca nella misura in cui è a tutti gli effetti una ricerca sul campo e al cui termine, ci si accorge – autore in primis – di aver tracciato una mappatura neanche più psico-geografica, ma estetico-geopolitica della provincia italiana, attraverso quelle che potremmo ancora definire, per più legati all’arte, una serie di istallazioni estemporanee site specific.

Da on land (Prufrock Spa, 2024)

41.967444, 12.797194

Accedendo, al margine della città, allo scheletro della cartiera, si può camminare in uno spazio diverso. Azioni che si danno per scontate, come procedere in piano, afferrare oggetti, scivolare tra due stanze contigue, sono qui compromesse. D’altra parte, eventi quali recidersi il palmo con un fondo di bottiglia o seguire un corridoio mozzarsi e dispiegare, nel quadrato, l’area boschiva, favoriscono relazioni nuove tra l’individuo e il suo rifugio. Logica che, se accolta, fa generare in ogni corridoio finestre vegetali, reinquadramenti del percorso, modalità avverse. Ecco perché sforzarsi di ricordare e il tentativo ripetuto di raggiungere un secondo livello sono la stessa esperienza. L’abbandono ha prodotto questo risultato. Lo stabile un tempo era una fabbrica e ora si viene abbandonati, entrando.

***

41.981385, 12.787911

A ben vedere, dall’alto della ferrovia o della carreggiata parallela, la combinazione dei terreni e la scena campestre si scoprono disomogenee. Indubbiamente, dei tasselli che le compongono, palazzine e stabili, recinzioni, parabole, spioventi, ne coprono una percentuale minore. Ergo, la quasi totalità del mosaico si esaurisce negli alberati e nella paglia che connette i segmenti. Nonostante la chiara prevalenza della vegetazione, e il persistere di questa negli spiragli più sottili del puzzle, solo i fabbricati, tuttavia, vengono individuati attraverso il nome e la specifica funzione. L’identità complessiva e prefissata della campagna – si arriva sporadicamente ad asserire – poggia sull’irriconoscibilità dei suoi singoli elementi.

***

41.932174, 12.582197

Che il nucleo di abitazioni si disponga su una linea, e assecondi con regola l’andamento della strada, permette al mostro di dissimularsi nella serie. Ne consegue che, tenendo la destra della carreggiata, la catena di palazzi viene intesa spontaneamente come una pellicola, o un codice, di cui ogni lettera o fotogramma ha un ruolo preciso, e un significato. Che questi significati, poi, non siano riconoscibili nello specifico, oppure – per la stessa legge – che essi si identifichino con il messaggio fattuale di palazzo a sei piani, cisterna, villino, non pregiudica l’abilità significante della serie. Una volta raggiunti, la faccia sventrata del mostro, i loculi nei e i pilastri sguarniti di cui si compone, scivolano silenziosamente nella sequenza.

***

42.010069, 12.888671

La scelta di smantellare la stazione, a poco a poco, si è riflessa nello scenario. Della situazione prima frequente, qui, di avvertire dal suolo il treno avvicinarsi, di assistere alla coincidenza tra il punto di fermato del mezzo e la banchina, rimangono solo poche tracce, in foto d’epoca o memorie. Quanto è rimasto nello spazio fisico, dopo la scelta, si assiepa attorno ad alcune regole base come il decadimento minuti ma incontrovertibile del casale o la capacità del manto erboso di installarsi nelle crepe del cemento e tra i binari. A quest’altezza temporale, il passaggio del treno non produce attese, né decisioni, si svolge fedelmente sulla retta della ferrovia. Esternamente ai vagoni, invece, al di fuori della loro indifferenza, l’ex-stazione si annoda progressivamente allo sfondo e ne prende il pallore.

* i testi non sono stati volutamente riportati nell'ordine presente nel libro ma secondo un criterio di senso e di valore diverso, interpretativo