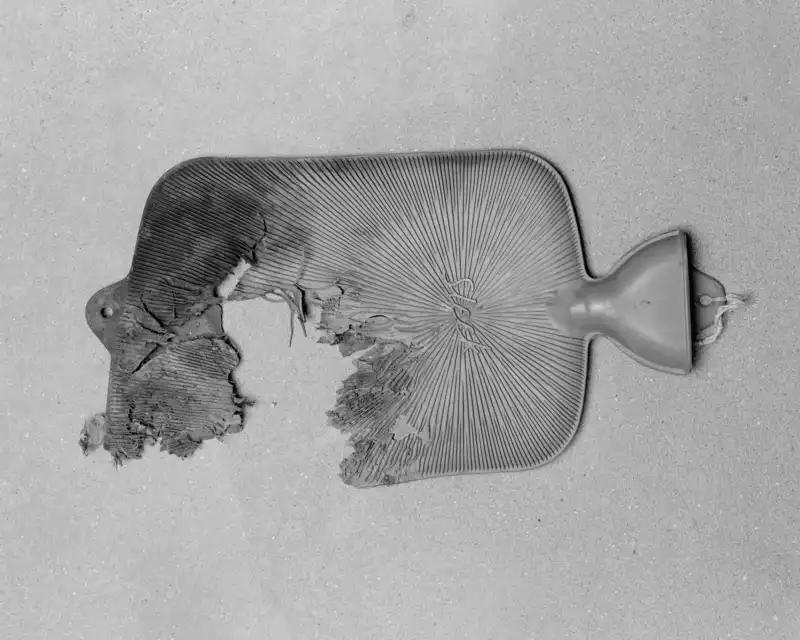

Immagine di copertina: Cold dark matter - Cornelia Parker

scoloriremo come notte

in posizione fetale ad aspettare

il tuo ritardo diventare indispensabile

latrati

di creature abbandonate troppo a lungo.

il tuo nome

dentro

come prossimo alla cenere.

La poetica di Stefano Bottero si distingue per coesione tematica e stilistica. Con questa nuova uscita, Kisa, nel Diciassettesimo quaderno di poesia Marcos y Marcos, Bottero sembra riprendere il discorso da dove si era interrotto in Notturno formale (Industria e Letteratura, 2023). Come il suo predecessore, anche Kisa è un libro notturno: le vicende avvengono nel nero dopo lo scolorimento, quando il nome è già diventato cenere. L'esergo di Jhonny Costantino (La vista salva la vita dal buio che assidera. / La vista che nel disastro desidera) sembra un avvertimento: si sta entrando in qualcosa di oscuro, in una specie di notte dopo la notte, ancora più profonda.

[...]

nel corpo l’apertura da cui scivola il corpo del re dei cervi. il sangue

addomestica lo sguardo - si snoda tra le ripetizioni i buchi nel

nero il più piccolo degli orsi.

lo sguardo raccontava agli animali, seduti in cerchio di una voce dolce oltre

la scala. nessuna memoria, fari delle auto nessuna. i turni ora si disfano solo

nella parte sinistra - quella che voleva essere

chiamata

nel nero

Viene subito in mente Two Legends di Ted Hughes, dalla raccolta Crow (nero era il senzaocchio / nero dentro la lingua), edita nel 1970 per Faber&Faber. Come Kisa, Crow racconta la storia di un personaggio (che si chiama Crow, appunto, cornacchia) e del suo incontro con diverse forme di vita e di morte, introducendo i temi del desiderio e della creazione in uno scenario da fine del mondo. Leggendo appare evidente che per Crow non c'è mai stata possibilità salvezza, e che il suo desiderio può solo distruggere o autodistruggersi. Invece, per Bottero, il desiderio diventa parte di un processo di salvezza, o sopravvivenza, volendo essere meno escatologici. La vista salva la vita desiderando. Ma Il desiderio non si presenta come forza positiva, bensì come negatività/negazione generativa.

prima di fasciarlo. le ripetizioni svuotano il corpo bianco sporco il reflusso

pensano alla carne dei supermercati. oltre la plastica

nei quadri di plastica ti portano a dormire dopo averla stesa.

sciolta - usano la ferita come una cuccia e bevono. bevono. sulle pareti i cerchi

diventano sterili, preme negli allevamenti e ancora

nel nero Tàhlequah - senza sguardo la carne dei supermercati. le coperte

sono un liquido che si avvita e nega.

nega.

Secondo Jacques Lacan, filosofo e psicanalista francese, la negazione è il meccanismo fondamentale attraverso cui il soggetto prende coscienza di un contenuto rimosso. È un momento di "revoca della rimozione", per così dire. La rimozione lacaniana, però, non va intesa nel senso "tradizionale" (cancellazione di un ricordo che provoca vergogna o disagio), bensì come un concetto simile al "superamento" sintetico Hegeliano (Aufhebung): più semplicemente, nella nevrosi negare qualcosa non significa eliminarlo ma dargli una nuova vita, renderlo eterno. Questo processo riguarda profondamente la poesia: per Lacan, infatti, l'accesso al linguaggio avviene proprio attraverso la rimozione, che allontana dal desiderio, alienando l'essere umano. È necessario chiarire che il linguaggio, qui, viene pensato come una "catena di significanti" che diventa corpo (simbolico), "localizzando il godimento". Il simbolo, però, uccide la cosa, per dirla ancora con Hegel. Quindi c'è una ferita interna al linguaggio, che esercita la propria funzione attraverso una perdita riprodotta e riproposta. In "Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicanalisi", pur essendo designato come luogo della negatività, il linguaggio diventa anche il solo possibile punto d'incontro tra Simbolico e Reale, sede di un trauma originario. Il trauma (come la rimozione) non va identificato con un avvenimento specifico, bensì con la coscienza che esiste un impossibile a dire, un punto cieco del linguaggio, invisibile al linguaggio stesso. Questo si intende in Kisa quando si nomina il buio, quando si parla di non riuscire a vedere. Il protagonista della leggenda originaria ne prende atto attraverso l'incontro con la morte. la raccolta infatti si apre con un antefatto:

secondo il Canone Pāli: Kisa Gotami porta il corpo morto del suo bambino.

raggiunge il Buddha per chiederne invano la resurrezione.

il Buddha risponde che il suo ritorno è possibile - solo se collezionerà un

grano di senape da ogni casa in cui nessuno è morto. Kisa prosegue e chiede,

soglia per soglia.

in ogni casa qualcuno è morto.

I morti di questo libro sono anche quelli che non possono parlare, gli animali non umani. C'è un parallelismo tra Kisa, che chiede la resurrezione del figlio, e l'orca Tàhlequah che, nel 2018, trasportò per diciassette giorni il corpo morto del suo cucciolo. Si è sempre pensato, da Aristotele a Heidegger, che gli animali siano muti, che non abbiano un linguaggio né tantomeno un linguaggio poetico. In Kisa, però, la loro carne è illuminata, ma solo quando a guardare non c'è nessuno:

nuotano in cerchio. oltre la spalla i canali - i grani dove hai inventato il fango

Tàhlequah le coperte. lato a lato nell’acqua gli aghi rendono più dolce il

risveglio. ma non c’è risveglio. quando il turno è finito curano la plastica

scartata in verticale. nei supermercati la carne resta illuminata nelle ore in cui

non c’è nessuno.

Le premesse da cui muove Bottero in un certo senso sono opposte a quelle di Ted Hughes. Hughes, infatti, si serve degli animali per dire qualcosa sull'umanità, mente Bottero si serve di un punto di vista umano per raccontare l'animale non umano. Se Ted Hughes si rifà a una tradizione iniziatico-fiabesca in cui l'uomo si trasfigura in animale per scoprirsi, per Bottero, invece, come per la filosofa Elisabeth de Fontenay, l'animalità è solo uno dei due filtri analogici attraverso cui tentare di mettere a fuoco la propria immagine. L'altro filtro è lo stesso di cui si è occupato Lacan: la devianza, l'alterazione del desiderio: definiamo il normale sulla base del patologico, l'umano sulla base dell'animale, su ciò che presumibilmente distingue l'uno dall'altro: il linguaggio.Il filtro funziona per negazione. A riprova del punto, Fontenay invita a leggere la prefazione di Michel Foucault a Storia della follia nell’età classica sostituendo alle parole “folle” e “follia” le parole “animale” e “animalità”. Il suo libro, infatti, s'intitola: "il silenzio delle bestie", e prende in prestito il titolo proprio da Focault:

«Il linguaggio della psichiatria, che è monologo della ragione sopra la follia, non ha potuto stabilirsi se non sopra questo silenzio. Non ho voluto fare la storia di questo linguaggio, piuttosto l’archeologia di questo silenzio».

Credo che quest'ultima affermazione risuoni particolarmente con la scrittura di Stefano Bottero. In questo libro, servendosi di una serie fittissima di riferimenti (Dal documentario Faya Dayi alle opere di Cornelia Parker e Nicola Samorì), torna su molti dei temi che ormai possono essere detti centrali della sua poetica, scavando sempre più in profondità, fino ad arrivare a scontrarsi con i limiti estremi del mezzo con cui lavora, linguaggio verbale, portando avanti il discorso anticipato nell'ultimo componimento di Notturno formale:

oggetti al loro posto.

diminuire - i reni non ti ascoltano. tagli sulle dita rivolgersi ancora

[all'alcol come ragione verbale

per comprendere

non adesso.

parola che nega sé stessa - lavatrici. preghiera.

Notturno formale.

È una "rivelazione / non rivelazione", un processo generativo che nasce dallo scontro del negativo col negativo. Non è da sottovalutare, però, neppure l'aspetto più politico della poetica di Bottero: un'immagine ricorrente è quella del corpo addormentato su un fianco. Si sta zitti quando si dorme, quasi tutti, o ci si esprime con gesti, suoni o addirittura parole che non rispettano le regole semantiche e la sintassi dell'eloquio "diurno". Si potrebbe leggere, nella vicinanza di questi versi a quelli sulla carne sottovuoto, un accostamento del corpo al corpo, una tenerezza inattesa. Proprio questa tenerezza, che troviamo nella storia di Tàhlequah e nei versi che raccontano la favola dei tre orsetti, è l'ultimo elemento che definisce Kisa: non è presentata né come via di fuga né come possibilità di salvezza immediata, ma come elemento costitutivo dell'umano come dell'animale, punto di contatto o forse punto di partenza per agire o dire qualcosa.