I.

All’inizio di Cancroregina (Vallecchi, 1950) di Tommaso Landolfi, un sedicente scienziato «fuggito questa notte stessa dal manicomio di…» tenta di convincere l’isolato e nichilista scrittore che fa da protagonista al racconto a seguirlo nel suo tentativo di raggiungere la luna a bordo dell’astronave eponima. Nel farlo, afferma che:

se il tempo, come fu già messo in chiaro, assai prima che dagli uomini di scienza dai poeti, segnatamente da uno di essi, che fu più che poeta e più che uomo; se il tempo è un metodo, un concetto cui non corrisponde alcune realtà fisica, una interpretazione; se tempo e spazio sono, e riportate qui il precedente inciso, un’unica e medesima cosa; perché non sarebbe un metodo, un concetto, una interpretazione, anche lo spazio? […] Vi basti sapere che al lume di questo principio, o piuttosto della sua configurazione fisica, restano completamente sovvertite, anzi perdono ogni significato, tutte le credenze, fin qui generalmente accettate, relative alla densità delle atmosfere planetarie, alla natura dell’etere cosmico e a tante altre cose.

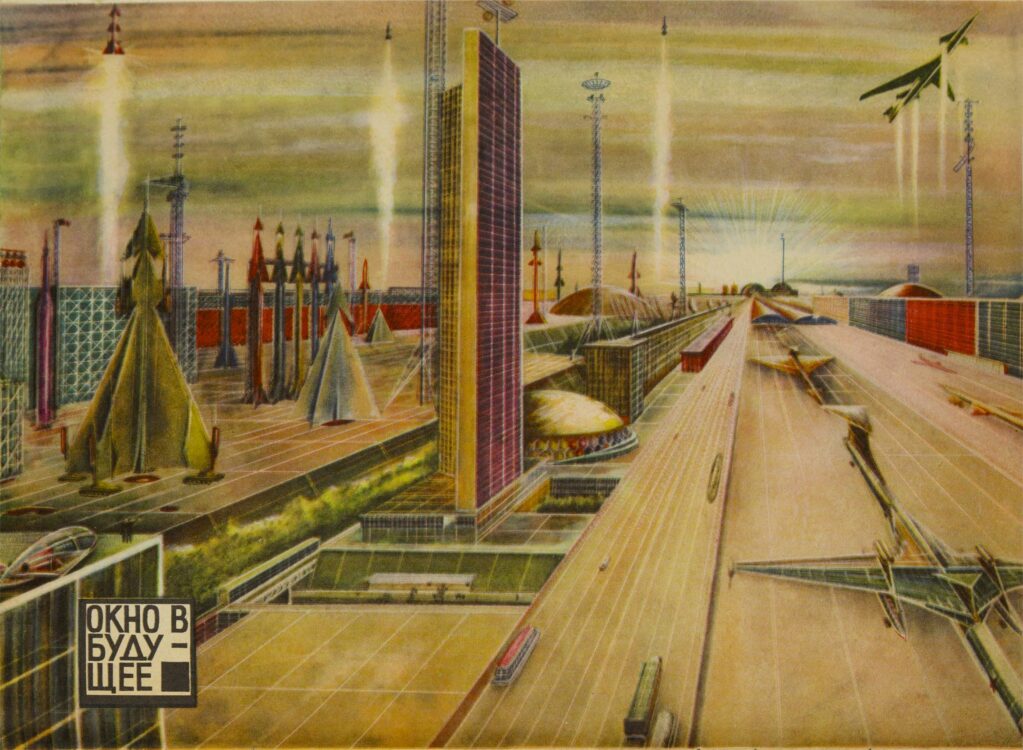

Un altro piccolo passo indietro per quest’analisi: a fare da bacino letterario per Landolfi - e, in parallelo, per gran parte della letteratura fantascientifica - era stato un pezzo non indifferente di letteratura russa. Ma del cosiddetto “cosmismo” - la corrente poetica che, mutuando e sublimando dal futurismo la magniloquenza iperbolica, canterà, rispettivamente nei versi di poeti come Kirillov e Gerasimov, versi del calibro di «al nostro pianeta troveremo un’altra via accecante» e «innalzeremo sui canali di Marte il Palazzo della Pace mondiale» -, Lev Trockij farà pure, nei saggi di Letteratura e rivoluzione (1923, poi in Italia per Einaudi nel 1973), questo resoconto politico:

Il cosmismo sembra o può sembrare straordinariamente coraggioso, forte, rivoluzionario, proletario. Ma, in realtà, nel cosmismo ci sono elementi che confinano con la diserzione dai complessi impegni terreni, difficili anche, difficili anche per l’arte, e con la fuga nelle sfere interstellari. […] Infatti, trasferire il regno delle stelle nella propria concezione artistica […] è una scelta piuttosto astrusa, anche a prescindere dal grado delle cognizioni astronomiche, e in ogni caso non tra le più improrogabili… E si capisce che se i poeti diventano cosmisti non è perché la popolazione della Via Lattea batte imperiosamente alla loro porta, esigendo risposta, ma perché i problemi terreni, che con tanta difficoltà si concedono all’elaborazione poetica, incitano a cercar di saltare il mondo di là.

Aprendo per la prima volta Quaternarium (Interno Poesia, 2024) di Gianluca Furnari, ma in realtà anche entrando nel vivo delle discussioni attorno alla raccolta (di cui, del resto, stiamo qui tentando di dare un saggio), non è per nulla fuori dal comune che s’incappi in una certa impressione di somiglianza con discorsi del genere. L’idea è insomma che “chi dice io” in Quaternarium, in equivalenza con l’autore, si sottragga alle crisi dello spazio e del tempo presenti, volandosene via con la scappatoia del compiacimento formale (penso al gusto metrico pascoliano, dall’insistenza tutta belle époque per l’endecasillabo musicale e fitto di tecnicismi ed esotismi al ricorso costante a misure cantabili come il settenario; ma anche alla scelta finale della poesia in latino) e della letteratura comunemente ritenuta d’evasione (qui la fantascienza, come in altri casi il fantasy). Che questi dati - compiacimento e antirealismo - siano presenti e centrali è un fatto innegabile. Che bastino per una tara politica, e cioè per il posizionamento nel panorama intellettuale presente, molto meno e anzi per nulla: la lettura intellettualmente onesta di un libro non presuppone il valore a priori delle sue scelte contenutistiche e formali; ne cerca invece le motivazioni, lo svolgimento, e ne saggia il grado di reazione con i discorsi del contemporaneo (e, in realtà, anche con quelli dei suoi modelli). Il risultato è che la “evasione erudita” di Furnari, ad una più attenta analisi, si scopre tema, non risultato.

II.

Alcuni dati: in tutte e tre le sezioni di Quaternarium (Ipersonno, Calendario marziano e Quantum nova) la prospettiva è quella a posteriori di una catastrofe. Ai due - anche letterali - estremi «l’ultima notte sulla Terra» raccontata «ora che è finito tutto» e a seguito di una rocambolesca colonizzazione di lunare e marziana («tocca vedere i nuovi / vivi crescere in sogno / nelle serre idroponiche, terraformare Marte / coloni, piccoli magnati, esperti d’alghe») e i cinque giorni della de-creazione, con l’estinzione di qualsiasi essere vivente (prima sulla terra, poi nell’intero universo: «Si rada il capo a zero / la Terra capelluta: abbia fine l’impero / di tutto ciò che è verde»; « Saturo ormai dei sogni / del suo sonno finale, / hyrca, hyrca, nazaza, / l’universo scompare») fino alla scomparsa di qualsiasi legge naturale o anche matematica. Anche nella sezione centrale, però, compare un’apocalisse: è il “martemoto” che la chiude assieme alla parentesi della vita sul pianeta rosso - tra i suoi argomenti principali -, segnando tra le altre cose il fallimento, poi certificato dal finale di raccolta, delle prospettive di fuga, e quindi di futuro, raccontate in Ipersonno:

Io, Marte, avrei voluto

un po’ più a lungo rimanere sveglio

mentre con te morivo –

persi l’uno nell’altro, uomo e pianeta

come un bambino e la sua trottola

girare al buio, non vedere

più che eri un sogno nato sulla Terra

e che finivi in questi versi;

d’accordo, ora è per tutti

tempo di prendere congedo – mano

nella mano, sfollando

dai fiumi in secca, dalle volte di aerogel

tornano a casa, Marte, i tuoi marziani

su convogli a vapore;

guardali, è stato un attimo

essere i vivi del futuro.

Ma c’è un dettaglio di non poco conto. Nonostante l’umanità scampi, all’inizio della raccolta, alla catastrofe terrestre, questa sembra in ogni caso – e già prima di Calendario marziano - essere destinata a riproporre anche su Marte le proprie strutture di violenza, fino ad un annientamento evoluzionistico che ricorda non poco la parabola di uno dei capisaldi del genere fantascientifico, il celebre Pianeta delle scimmie (1968). Anzi, in quest’ottica è interessante notare come un colpo di scena molto simile a quello del finale del primo film della saga - ovvero che «it was Earth / all along» - sia adoperato anche da Maddalena Lotter nel suo Non è la fine del mondo (Mar dei Sargassi, 2025: «Prospero, come dice il nome / è un altro pianeta perfetto, / è il pianeta / che speravamo di trovare qui intorno, / rigoglioso insomma / uguale al nostro o quasi»: «Prospero è un pianeta per la vita, // ci sono piante con foglie gigantesche / abitanti verdi e viola con venature / d’argento e luci di seta della foresta»; « Che pianeta è questo, compagni? / In un altro tempo / noi ci siamo già stati. // […] E due occhi antichi / emergono dal fiume per guardare.»), libro non solo dai temi molto simili, ma anche ad opera di un’autrice senz’altro parte dell’immaginario letterario con cui Furnari dialoga:

Moriranno più tardi, in una rissa

tra mondi, i nuovi nati

sotto maree di formalina – ma ora

è per altro che nascono

e nei loro occhi cresce a poco a poco

l’immagine dei mondi che un mattino annienteranno:

flessi i corpi dai carichi

di zyklon, macerati dal transito stellare,

respirano in un fluido

che sembra l’aria ed è la storia:

così, senza saperlo, aprono un’epoca

di creature combuste,

flagellati, coscienze più sottili dell’uomo.

(da Nova progenies)

*

Raro vederle – tra cantieri

di petali e ghiaino

dentro i giardini di città – al tramonto

volano, appese a una corrente d’aria

scimmie piccole un dito,

scorie di qualche evoluzione: stanno

al sapiens come il falco all’allosauro

e casa loro è su uno stelo –

homo parvulus: basta

mezzo foglio dell’albo a ricordarlo,

ora che il mondo è entrato nell’era dei volatili

e un’ala buca l’esosfera.

(da Charta creaturarum)

Così, esattamente come per l’astronauta Taylor, mandato in iperosonno criogenico alla volta di nuovi mondi abitabili e con la speranza di un progresso pacifico della razza umana, è in realtà proprio la fine dell’uomo e del mondo (forse, verrebbe da dire, in un inverno che ha del nucleare: «noi sulla terra fatti / nevischio, vento antartico / nell’anno novemilaventidue») ad aspettare la Laika sovietica che chiude la sezione, simbolo di una corsa allo spazio divisa tra guerra imperialista e retorica utopica, l’intero orizzonte della fantascienza di secondo Novecento. La crisi è quindi non solo non evitata, ma in tutto e per tutto riproposta, ed è crisi tanto del passato quanto del presente: lo stesso Marte su cui i cosmisti avrebbero voluto costruire il «Palazzo della Pace mondiale» è in Quaternarium a più riprese descritto in maniera esplicita come oggetto di vera e propria colonizzazione e, da lì, scenario di una neo-preistoria («pronti, da questa regione del tempo, / a diventare antichi / da manuale per voi – tele, erme, arazzi / nei musei di Acidalia / sotto lo sguardo di bambini androidi –») che per paradosso nulla adopera del progresso scientifico che l’avrebbe generata e che invece in tutto risponde ai “nuovi cavernicoli” immaginati nel romanzo di Boulle (La Planète des singes, 1963) e poi nel film di Schaffner - dove il fulcro era traslare i moti di protesta degli anni ’60, soprattutto relativi alle questioni razziali, e l’ovvio terrore di una guerra atomica -, ma anche alle modalità di rappresentazione della questione palestinese - già messa in relazione, all’epoca, con l’apartheid americano e sudafricano - utilizzate negli stessi anni da Pasolini a margine di Poesia in forma di rosa (Garzanti, 1964):

Come potete sopportare, minoranza

di vittime antiche,

di essere ora, nei kibutz, nelle città,

una maggioranza piena della dignità di essere?

Voi, che avete vinto con la Ragione

la Non-Ragione, al cui mito tanto, peraltro,

avevate contribuito, perché perché

vi lasciate oggi vincere dalle sue fiabe

più sfiorite - questo ritorno alla terra?

Ho visto in una strada dei dipartimenti

del Nord, tra rimboschimenti e giacenze

di un mondo nudo, ancora, come una colonia,

ma già profondamente lavorato, un piccolo

vostro ebreo sottoproletario, non più

che un cupo pastorello lucano... o siriano...

Cosa vi spinge all'esperienza della povertà?

Ho visto, con bianche mani di intellettuale

un ebreo adoperare arnesi d'agricoltore.

Che senso ha fare questa esperienza

ora che proprio il mondo contadino muore,

da preistoria fatto storia (con tutto

ciò che voi, con Greci, Fiorentini,

Europei avete

dato, perché fosse storia dell'uomo)

- per cedere il posto a una Nuova Preistoria?

È forse una soluzione esorcizzare

il covo famigliare - l'istituto

della povertà e del terrore?

Per un covo collettivo consacrato

dai miti delle religioni industriali,

per terrorizzati?

Questa Terra non fu Terra Promessa

quando era al centro del mondo?

Ora ne è ai margini: e voi credete

che sia sempre la stessa, scelta da Dio

per voi?

Come potete voi, laici più di ogni laico,

fondare il più laico degli Stati

su una promessa di Dio?

(da Israele, nelle Poesie disperse e inedite

raccolte per il Meridiano Mondadori del 2009)

III.

A una lettura complessiva, allora, la forza della raccolta di Furnari sta proprio nella sua capacità di tematizzare il valore negativo della presunzione di utilizzare la fuga, fisica o mentale (e quindi letteraria), come risposta alle criticità sociali e politiche del presente. La colonizzazione marziana è a metà tra la posposizione e la riproposizione, la conflagrazione dell’universo è semplicemente inevitabile: in mezzo, il Calendario marziano, dove l’io (il misterioso Z., che chiuso in manicomio come lo scienziato di Cancroregina crede di aver vissuto nel IV millennio) vive con annessa punizione esattamente ciò di cui l’intero organismo di Quaternarium è accusato. Da buon bibliomane e grafomane (ma anche passivissimo netizen, dal momento che l’umanità futuristica gli appare per la prima volta da addormentato davanti al PC), davanti alla paura della morte che la Storia impone («“La storia / che si racconta…” sta dicendo – ma io / volo cento chilometri al secondo / a nord dell’emisfero / dove Marte è più buio – “questo sospetto / che la sua vita stia finendo”») Z. evade psicologicamente non solo nei mondi che gli si aprono dai libri classicheggianti che ritrova, Canzoniere di Petrarca in primis («L’ho chiamato Fragmenta-1 / perché facilita le cose, / pianetino inutile, fontana di dolore / in cui cerco ogni notte / lisozimi o fomenti, scorie di qualche vita – / e li trovo, poggiando sulla carta / l’orecchio»), ma anche e soprattutto nella «favola» del 3000 poetico immaginato in Ipersonno ed esplicitamente raccontato per scrittura («Vi scrivo ora dall’altra parte: // […] forse è la Terra del 3000. Io forse / sono uscito dal tempo»), diventando per certi versi prigioniero di un sistema di meta-libri. Nulla di tutto ciò però, come si è visto, è davvero sufficiente a scampare alla violenza, e difatti persino questo Marte mentale è salvo da una propria personale catastrofe. Ma, appunto, l’io-Z. equivale evidentemente all’io-Furnari. Innanzitutto perché Petrarca è tanto un oggetto di lettura interno quanto una funzione organizzativa esterna (gli eserghi, insomma, sono dai Fragmenta, così come di sapore petrarchesco è la postura nel rivolgersi a un ‘voi’ in absentia e una certa patina lessicale), ma anche perché il vero valore di Z. si rivela essere quello di un poeta davanti al disastro, e scisso tra le temporalità della sua lingua, obbligato a riflettere sul suo ruolo nella storia. Il suo padre letterario è del resto la stessa persona che chiude le Tecniche di sopravvivenza per l’Occidente che affonda di Giovanna Frene (poi in Eredità ed Estinzione, Donzelli, 2024) con una propria traduzione in latino ma, relativamente a quanto ci interessa, Z. è in particolar modo un ossessionato dal “dove si scrive” («Cameretta, astroporto / dove anch’io scrivo e volo»; «sogno che ero io la luce / dove scrivevo questi versi»; «Qui dove io scrivo è sempre / l’anno 3000. Chiuso in una cella / della prigione di Alba Patera, / sconto il reato di essere futuro»), e in che linguaggio:

Pure, non c’è che questo

modo su Marte – noi impariamo

da noi come si vive

sotto gli avanzi della Terra, noi

a tradurne la storia

da una lingua distrutta a una mai nata.

*

Spettabile Consorzio Intergalattico,

non ci capisco più niente. Prendevo

vita trent’anni fa

in un mondo dei vostri, lungo il Braccio di Orione,

trapiantato dal nulla all’esistenza

come un grano di senape –

poi indigesta la specie, l’epoca malfatta,

provando a crescere con gli altri, dentro

sempre c’era una spina,

tutto odorava di simulazione.

Vedi, caro Consorzio,

è così vecchio il mondo

e perso il filo dei discorsi

che ogni parola viaggia per millenni

e non arriva mai –

io quindi, avendo appreso

da bambino una lingua di concetti

utile a sporgere reclami,

in cambio un altro mondo

con le stesse piantine ornamentali

e una stanza d’inverno –

mondo vero, stavolta, che i pensieri

non vi facciano il nido

e il mutismo dei vivi si allontani.

Z., e con lui Furnari, non è un cosmista, ma qualcosa di molto diverso. Kirillov afferma di aver bisogno di dar fuoco ai quadri di Raffaello, e se è esterno alla storia e dunque alla politica è perché, nel suo voler del tutto «essere futuro», rifiuta di avere un rapporto realmente dialettico con passato e presente, anche laddove violento. Il malessere doncreta, del loro valore d’egli Io di Quaternarium, invece, nasce dalla frizione tra la consapevolezza di non appartenere realmente al tempo futuro - e di avere invece ereditato un armamentario linguistico e sociale tale da non poter mai produrre davvero nulla di nuovo - e quella di trovarsi un periodo storico in cui le forme della scrittura e della lettura appaiono fatti privati - “da cameretta” -, non collettivi e non storici. E tuttavia, proprio la tematizzazione di queste sofferenze e delle strategie di maladattamento che ne derivano, come l’evasione, permettono un intervento nel contemporaneo. I modelli letterari sono quindi qui messi alla prova della loro esperienza cuso, allontanandosi dal ruolo di patina o maniera. Questo modo di fare poesia è, invece, molto più vicino al significato di poetico in un altro poeta-scienziato che ha fatto dell’esperienza manicomiale un punto fondamentale della propria storia, e che pure fa parte di un bagaglio della cultura di Furnari – quello altomoderno – da approfondirsi criticamente: Tommaso Campanella, per il quale, come spiegato da Jean-Louis Fournel, la scrittura si costituisce di «una singolare articolazione dei tempi (passati multipli, un presente che s’impone, un futuro annunciato o desiderato), un rapporto particolare nell’eredità degli autori e un pensiero che vede il potenziale canone letterario come complessa temporalità referenziale» (da Le devoir du poète. Nécessités du présent et critique des auctores chez Tommaso Campanella, 2014 [mia traduzione, NdR]). Ma è, del resto, lo stesso modo di fare poesia che il filosofo calabrese attribuiva a Dante.

IV.

Anche il Canto XVI del Paradiso è ambientato nei cieli di Marte. Vi dimora, come si ricorderà dalle lezioni liceali, Cacciaguida, antenato di Dante e dunque uomo del passato incaricato di dare al suo discendente - uomo del contemporaneo - informazioni necessarie al suo intervento attivo e politico nel futuro, la missione effettivamente profetizzatagli nella cantica. Lo fa, però, con due particolarità. Innanzitutto, come spesso in Quaternarium, «in una lingua morta», e cioè «così con voce più dolce e soave, / ma non con questa moderna favella», e proprio perché uomo ancorato al proprio tempo e a i suoi strumenti e - allo stesso modo - in dialogo con tutte le epoche, perché posizionato in uno spazio di eternità, così come lo è lo spazio propriamente detto, al cui Consorzio Intergalattico è infatti rivolta da Z. una vera e propria preghiera:

Spettabile Consorzio Intergalattico,

ora che essere in vita mi separa

da Te – perso, radiato

in un caos di sistemi

dove ogni cosa volge al termine – ora

che l’anno e il mese e il giorno

sono cifre a casaccio, farfalle di una storia

in cui guardo il mio nulla medicalizzarsi,

cronicizzarsi l’acronia,

ora, dico, che più

penso più ardo nell’acido delle ere,

sono Tuo, raccoglimi,

restituiscimi a un tempo non lunare,

fa’ di me ciò che serve

alla baracca dell’eterno.

E del resto non è un caso che, notando questo nesso, Trockij mettesse in guardia dalla possibilità del cosmismo di sfociare in misticismo religioso, nonostante i suoi presupposti marxisti. Ma, in secondo luogo, Cacciaguida svolge la propria funzione con queste parole:

Se tu riguardi Luni e Orbisaglia

come sono ite, e come se ne vanno

di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,

udir come le schiatte si disfanno

non ti parrà nova cosa né forte,

poscia che le cittadi termine hanno.

Le vostre cose tutte hanno lor morte,

sì come voi; ma celasi in alcuna

che dura molto, e le vite son corte.

Si tratta senz’altro di una possibile risposta alla tanatofobia di Z., dal momento che, sostanzialmente, non si fa che riaffermare come nel mondo umano non sia data la possibilità di fuoriuscita dal tempo, e soprattutto che l’esperienza della catastrofe è in ogni caso connaturata a quella della storia. E tuttavia, se da un lato Dante riceverà proprio nel canto successivo rassicurazioni in merito alle possibilità umane del libero arbitrio - e cioè sul poter fermare la catastrofe - e al suo personalissimo ruolo nella storia futura (forte di un ruolo effettivamente pubblico e pubblicamente riconosciuto della poesia), dall’altro Z. risponde alla consapevolezza del proprio terrore a riguardo con la stessa azione che, in realtà, informa il modello a cui si rifà la Commedia nel discorso di Cacciaguida:

Biblis, vengo alle tue arche

di quarzo ora, come uno

nato su Marte all’alba del 3000

fatto lume, ologramma

per non cadere dalla storia –

mecca di embrioni e d’ibernati, Biblis

dei colori dell’iride,

ma è da te che, dissolti

noi per sempre, tremando altri cominciano

la gita della carne.

Si tratta, insomma, del De reditu suo di Rutilio Namaziano, il diario in distici elegiaci del viaggio a ritroso dell’autore verso Tolosa all’indomani del sacco di Roma del 410 d.C. - un assaggio, secondo la teologia agostiniana e millenarista, proprio della fine del regno umano -, il cui passo più celebre recita non casualmente:

Non si possono più riconoscere i monumenti dell’epoca trascorsa,

immensi spalti ha consunto il tempo vorace.

Restano solo tracce tra crolli e rovine di muri,

giacciono tetti sepolti in vasti ruderi.

Non indigniamoci che i corpi mortali si disgreghino:

ecco che possono anche le città morire.

Al di là dell’ovvia preparazione latina di Furnari e della sua intima conoscenza di un autore come Pascoli - che tradusse il poemetto -, credo sia interessante sottolineare come il “libro fratello” di Quaternarium - Eredità ed Estinzione - si apra rifacendosi allo stesso identico immaginario, e cioè alle «antichità romane» tardoantiche della disfatta di Adrianopoli (378 d.C.), di poco precedenti alle vicende del De reditu. Credo, soprattutto, che sia importante notare in che modo a tutto questo reagisca il poeta-politico Rutilio. Alla presa d’atto della catastrofe («Né è concesso più oltre ignorare le lunghe rovine / moltiplicate da un soccorso sospeso. / È tempo di costruire, dopo i feroci incendi, sui fondi laceri / anche soltanto casette da pastori») seguono infatti non solo un effettivo congedo dalla città di Roma, che ci riporta quindi alla postura evasiva da cui siamo partiti, ma anche, e soprattutto, quello che potremmo definire come “congedo lirico”. Nonostante versasse evidentemente in uno stato disastroso in seguito al sacco, la città è difatti descritta in termini assolutamente idilliaci, come se si trovasse ancora, quattro secoli dopo l’aurea aetas augustea, nel massimo del suo splendore storico e poetico: se già i toni del congedo “pratico” alludevano chiaramente a quelli adottati da Ovidio, al tempo, per salutare per sempre la città sulle porte di casa, quelli adoperati per salutare una Roma vista come ancora gloriosissima e antistoricamente dotata di «monumenti elevati e ricchi di trofei», di «templi» che «splendono», di acquedotti che «piuttosto diresti montagne cresciute fino agli astri» e paradisiaci «boschi racchiusi fra i tetti a riquadri di portici», ricalcano punto per punto alcuni tra i passi più emblematici e ideologicamente densi della produzione di Virgilio, Orazio e dello stesso Ovidio. Non solo, ma la fiera affermazione di romanità compiuta dal poeta, unita al valore fortemente ecumenico che Roma assume in questa sezione del poemetto, fanno sì che non sussista alcuna differenza tra la Tolosa natia e l’Urbe della propria carriera politica, giacché tutto, in Rutilio, è Roma, e non esiste rovina o ricordo che non sia riconducibile al suo orizzonte, men che meno quei laceri fundi gallici pianti proprio perché segno tangibile delle ferite romane. In sostanza, come affermato da Alessandro Fo nel suo commento al De reditu, «condensandovi il proprio affetto, e riepilogandovi tutta la propria adesione nei riguardi di un mondo che per lui diviene ormai passato, Rutilio ha fatto di questa immaginata orazione sulla soglia l’espressione di un momento alto della vita», riassumendovi i connotati di una dimensione ormai irrecuperabile se non nella memoria più o meno privata, oggetto del successivo reditus rutiliano, coi fantasmi del fausto passato sempre pronti a riaffiorare a ogni tappa.

Qui, allora, la vera identità di Z. (Zutilio Zamaziano?), che messo davanti alla fine non di una città o di un impero ma dell’intera storia di una specie si farà innografo, nel linguaggio più aureo e tradizionale possibile, del trionfo più florido e pacifico della vita passata e del più utopico dei futuri possibili (pure, però, macchiato dall’eventuale ripetizione della storia):

Gomene, barche alate – dai volumi

della Storia terrestre

quando il vento li visita, molandone a dentello

fogli, fascette, coste

sorgono oceani di carta;

ecco, le chiglie volano, si allungano

in polene i diagrammi

sotto le vele auriche. A bordo,

protisti! Stentor, colpodea, spirostomi,

è il vostro turno – io credo

che dalle rive di una goccia il freddo

di stanotte vi traini in altri mondi;

protisti, a bordo! Appena

quattro miliardi di anni di cammino

tra le pliche del tempo

per diventare come noi.

E difatti, esattamente come per l’ “Inno a Roma” rutiliano, ultima nota alta prima di una sconfortante sequela di testimonianze dalla devastazione, alla preghiera a Biblis - nome tutt’altro che casuale, roccaforte atlantina di tutto un mondo letterario - non seguono che la fine dell’ “idillio marziano”, con tanto di svelamento del vero luogo di scrittura di Z., e, infine, la fine della vita vegetale e in generale di tutta la vita su Marte. Ma, come per il De reditu, il punto è che quel passato e quindi quel futuro, semplicemente, non sono più possibili, certo non in quel modo, e forse neppure accettabili. Questa è una possibilità della dialettica col presente, tutt’altro che un’evasione o un lavarsene le mani. Se al centro di un altro libro dello stesso anno come Non sappiamo come continuare di Demetrio Marra - che pure affronta direttamente i temi della salute mentale e della derealizzazione - sta il riconoscimento dell’impossibilità di un ruolo rivoluzionario del lavoratore culturale, dell’aproblematicità della fuga dalle crisi del presente, e della formazione di un futuro sano che utilizzi, anche solo come tessere formali, i meccanismi del passato, e si parla lì giustamente di libro politico, non è qui molto diverso. Il Marte e il poeta di Furnari sono, insomma, sostanzialmente tardoantichi, vaporwave, pur apparentemente evadendo verso il futuro più remoto: riconoscono la propria storia di «fallimenti a catena» (e uso qui non casualmente una categoria adottata da Milleri proprio per il libro di Marra) e, soprattutto, l’inevitabilità del fallimento del proprio ruolo di «solo più del solito / mentre scrivo poesie», e mentre la vita finisce, per come storicamente connotato. Che questa fine e questa fuga siano però la sola risposta, e dunque il solo futuro, possibile, non è né la posizione di Furnari né quella di una letteratura che, così, può dimostrare i suoi anticorpi o, quantomeno, la consapevolezza di poter bellamente fare a meno di sé, pur nel suo tradizionalismo più oltranzista. Finiti anche i numeri, «Basta. Scrive la penna: / “Fine dell’età Quarta”. / Riscintilli il Quinario. / Sia ibernata la carta».