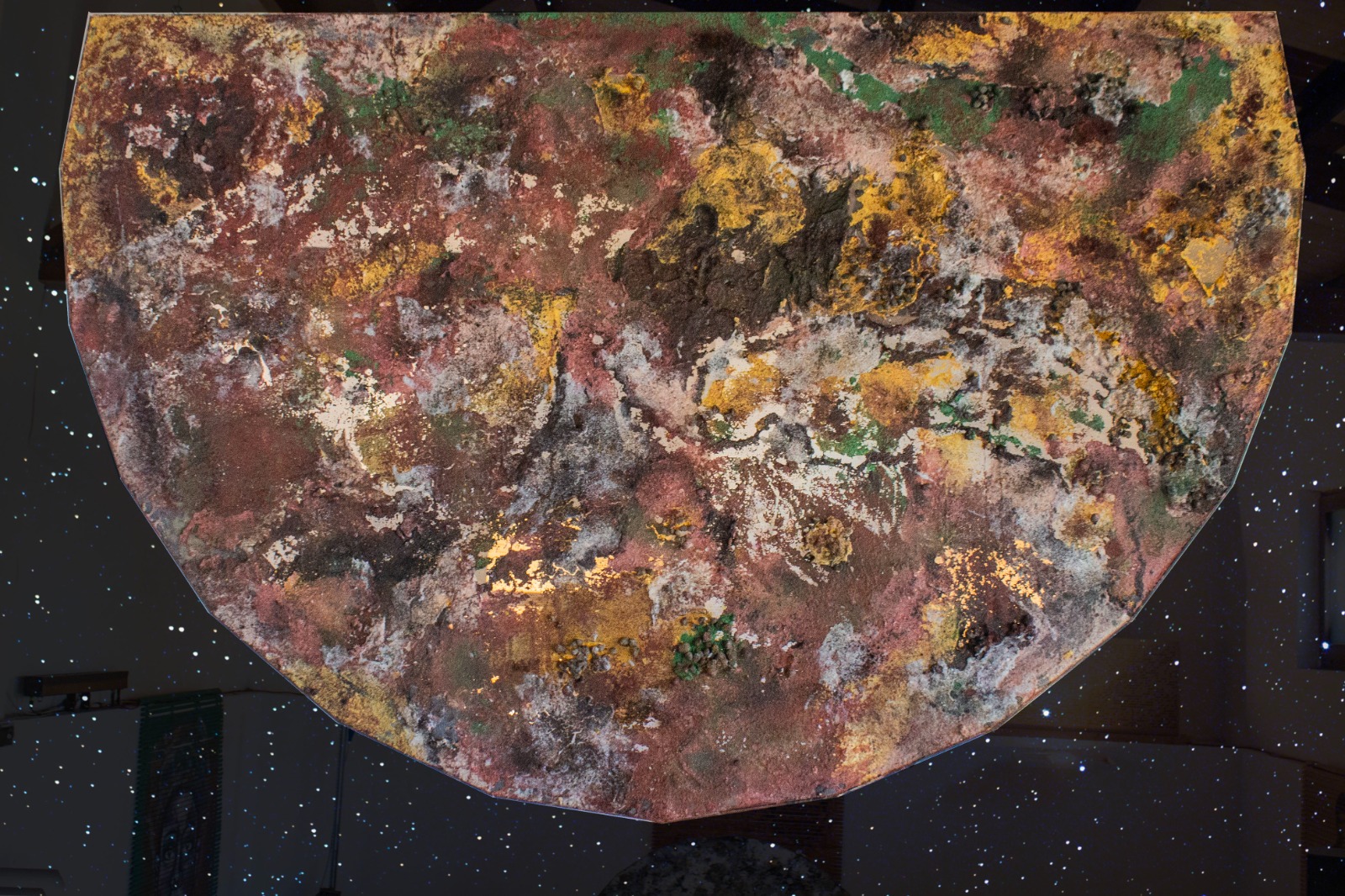

Immagine di copertina: coltura organica di un pezzo di crosta marziana a cura di Davide Marrone e Alessandra Rivelli Antezza

Eterotopie da Marte al Paraguay

Speranza escatologica e psicosi solipsistica sono le condizioni di partenza e di arrivo che attraversano Quaternarium, il secondo libro di Gianluca Furnari. A fare da paesaggio per questi setting, i luoghi di Marte colonizzati dall’uomo (o homo parvulus, poi homo saurus) conosciuti su questo piano di realtà. Due pulsioni muovono il personaggio Z., autore fittizio del Calendario Marziano, sezione forse tra le più compiute del libro; una pulsione è quella esplorativa, che di Marte vorrebbe “stringerne/ sulla carta i confini/ e nel tramonto della stanza accendere/versi, spie di coscienza” (da Conversazioni per una Coscienza), mentre l’altra non sfugge a una convulsione di pessimismo e irriducibile tanatofobia, che ha come correlativo un “piccione che sotto/la tempesta si fa scherno con l’ala [...] paralizzato su una gronda”. Il lavoro di Furnari è più che adeguato a una temperie globale attraversata da queste due condizioni: l’una apocalittica e tirata fuori dalla storia e l’altra mossa da un’ostinata fiducia nel progresso e in una sorta di redenzione umana per mezzo di esso. Affinché questa fiducia possa avere radici solide, l’uomo ha bisogno di ideare eterotopie, luoghi che distanziano dal reale e dalle sue complessità per portare in un altrove privo di dialettica, di negoziazione, realizzando un luogo che rispecchi a pieno un’idea di vita e di salvezza . La colonia marziana di Quaternarium agisce sull’immaginazione “creando realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso e ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato e caotico” [Utopie ed Eterotopie, Foucault]. Il Paraguay colonizzato dalla Spagna nel XVI secolo, preso in analisi da Foucault in Utopie ed Eterotopie, doveva generare un’irrequietudine simile a quella che attraversa Z. in Quaternarium, rendendo necessaria l’azione dei gesuiti nella modellazione di una colonia “meravigliosa” in cui regolamentare “meticolosamente, dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera, tutta la vita dei coloni”. Luogo estraneo per eccellenza, lontano un oceano intero dal vecchio continente, poteva generare mostri e rievocare paure recondite dell’umanità e questo rese necessaria l’elaborazione di un dispositivo simbolico che trovasse nell’escatologia la propria chiave di realizzazione positivista. Tali strategie apotropaiche sono necessarie alla quiete psichica dei coloni in un luogo pronto a sprigionare i suoi demoni. Per questo motivo, il Calendario è setacciato di festività, le stesse della Terra (a ricordare di essere stati anche sapiens), rispondendo al fondamentale turbamento tanatofobico che attraverserebbe chiunque, per “l’opera del mondo/nuovo [...] una storia/d’onde e di plasma”. Pare, però, che l’unico a percepire la possibilità e l’orrore dell’estinzione sia il nostro protagonista, attraversato dal profondo disagio di una scenografia che, come ogni luogo, nasconde il suo terzo paesaggio, una perfezione simbolica che dietro la maschera cela il terrore del fallimento e delle sue conseguenze.

Da corpo a vapore

Esplorando il libro, ci si accorge di non essere mai andati oltre la prima persona, la scrittura è contaminata da un senso di claustrofobia: l’io è uno o al massimo il suo doppio, non c’è collettività né reale condivisione di questa condizione esistenziale. Se consideriamo la possibilità che le condizioni umane, a dirla alla Arendt, sono tre e riguardano mortalità, mondanità e collettività, la condizione dell’uomo marziano è in aperta opposizione con ognuna di esse. Non vi è terra, non vi è collettività come già detto e, soprattutto, la morte sembra essere bandita dal nuovo mondo, e ognuna di queste condizioni paradossali è sondata con intelligenza e profondo pessimismo. Mondo, riprendendo Arendt di Vita Activa, è l’attività che l’uomo intraprende in risposta alla sua inesorabile mortalità, la necessità di creare (homo faber, per l’appunto, è l’artigiano) “l'insieme di artefatti di cui [l’uomo] si circonda per dare permanenza alla sua vita sulla terra”, per lasciare una traccia del proprio passaggio e una struttura insieme fisica e culturale da lasciare ai posteri per proseguire una strada di progresso, trascendendo la mortalità biologica di un corpo (una struttura politica, un edificio, un’opera letteraria). Venendo meno la mondanità dell’uomo nella sua nuova identità marziana, con la sostituzione del nuovo al vecchio, le implicazioni si moltiplicano a più livelli di esistenza, nell’insieme di cultura, sistemi di categorie e orientamento, in cui la riduzione si fa cifra comune di una sintesi evolutiva che investe il mondo condiviso, rendendo i corpi evanescenti: il sapiens diventa homo parvulus, “scimmie piccole un dito/scorie di qualche evoluzione” che “stanno/al sapiens come il falco all’allosauro”. Tutto ciò avviene con violenza, sradicando Z. e gli altri coloni dalla Terra e il vecchio mondo è obliato a favore di un’idea, un’immagine. Non è un caso che il primo luogo in cui si atterra sia il Mare Vaporum (che, per onor di cronaca, è nome associato a un luogo reale di Marte) dove l’Io si compie nella fine del suo corpo, annunciando “un tempo per l’anima/di farsi viva”. L’intangibilità di questa nuova fondazione si ripercuote sul lessico, i corpi rarefatti diventano vapore, “le lunghe luminarie/ fra sentieri di nuvole” in cui ci si muove “appese a una corrente d’aria” sono indizio di una vita umana la cui struttura urbanistica riflette tale precarietà. Così si moltiplica linguisticamente un paesaggio fatto di gesti sconclusionati, al limite del sogno: “A vuoto/premo i pulsanti, scuoto il planetario”, e l’esserci si riduce a “cartiglio della vita”, immagine sul Mare Vaporum. Il rischio della rimozione è un passaggio a strutture precarie per la vita, infatti, nella IX elegia, preannunciando il momento in cui “le cose, quelle vissute, passano e/ ciò che le sostituisce è un fare senza immagine”, Rilke anticipa quella condizione di obsolescenza dell’uomo, incapace ormai di trarre un’immagine da ciò che avviene, non un ricordo, una memoria che divenga storia, rielaborazione del mondo e possibilità di metacognizione di un’epoca. In quest’ottica, il nuovo mondo di Quaternarium è “dove non c’è più immagine/dove dal vento trema la memoria” proprio perché dove il corpo si fa evanescente e l’immagine è l’unico reale possibile, l’immaginazione si fa obsoleta e incapace di trarre una narrazione, inadatta ad articolare un segno laddove il mondo è inafferrabile, carente di un reale che resista all’azione immaginativa (nel senso di produzione di immagini) dell’eterotopia. Questo detta la fondamentale angoscia di Z., soggetto ritirato dietro i propri stessi occhi, incapace di vivere l’idillio sotto la cupola della colonia, mentre là fuori tutto potrebbe condurre alla rovina. In tal modo il mondo si fa simulacro, utopia situata. Per questo la velleità del nuovo mondo e l’obsolescenza dell’immaginazione non possono che esplodere in alienazione e disperazione. Il nuovo è un mondo senza corpo e, attraverso questo meccanismo di destituzione e neo-fondazione, l’altrove si fa progressivamente più inospitale e precario, in quanto espressione ideale di un’escatologia, una fuga dal vecchio più simile a un rimosso che a una sintesi; ma questo non avviene senza nostalgia.

Da mondo a immagine

Nella prima poesia di Proemio funebre, trittico che apre la raccolta, i versi richiamano alla mente l’atmosfera sospesa del Congedo di Caproni: l’Io di Furnari, che prende commiato dagli “Amici/rimasti”, è “evaso dalla camera” e vorrebbe “disfare tutto/ a cominciare da queste lenzuola”; il rammarico è così percepibile, la violenza della fuga lì davanti. Il vecchio è abbandonato con un rimorso che sarà velato di necessità, destinatario di una negazione attiva. Dopotutto, non è proprio questa la prima risposta al lutto? Lo si fa per negare sé stessi, uscendo “dal tempo, scomparendo” e spesso si cerca una risposta oltre se stessi al dramma della propria storia, ma ogni ricerca si risolve in una reiterata e definitiva assenza d’eco. Questa esperienza si ripercuote nella prima poesia di Piano B, e l’ipotesto rilkiano si fa chiaro, nonostante lo sforzo di Furnari si faccia interplanetario, uluando in migliaia di anni luce di materia nera:

Quanto sul fondo si consuma e perde

per te, Dio, da duemila

millenni sta tentando di parlarti:

droni, capsule, cielo

dopo cielo per l’aria fino a Tharsis

a Vega, ai protoammassi

galattici - ma il sogno

di averti non funziona [...]

Così questa richiesta d’aiuto si fa accumulo ossessivo di “droni, capsule cielo/dopo cielo” per la ricerca di un dio che ridefinisca il senso della tragedia. Alla fine resta il terrore di fronte alla consapevolezza di novissima memoria che: “è nostro questo cielo d’acciaio che non finge/Eden e non promette smarrimenti” e “non promette scampo dalla terra/proprio perché sulla terra non c’è scampo da noi nella vita”. Non a caso il primo verso di Piano B ricalca i versi che aprono le strofe conclusive de La Ragazza Carla: “Quanto di morte noi circonda e quanto/tocca mutarne in vita per resistere” (in Furnari “Quanto sul fondo si consuma e perde”).

Allo sbocco dell’umanità, alla fine del mondo, la morte resta, vero tema fondativo di tutto il viaggio, rinnegata dal giardino marziano di cui la colonia vorrebbe essere realizzazione, si riappropria del posto che le spetta e non lascia scampo alle olografie con cui l’homo parvulus sperava di svincolarsene, sancendo l’estinzione dell’uomo e la fine del Quaternario, ma non di Quaternarium. A questo punto il libro prende una piega inaspettata, trae le sue conclusioni, lascia all’immaginazione il compito di costruire il post mondo, le sue nuove condizioni di esistenza senza spazio-tempo, numeri, durata, ovvero senza homo.